《桃花源记》是唐代文学家陶渊明创作的一篇短篇散文,是一篇寓言性质的作品,通过描写这个与现实世界截然不同的理想乡村,表达了作者对于和平与安定生活的向往。这个故事曾被认为是语文书上最恐怖的一页,但是其实它在文化传统中被视为一种理想境界的寄托,并非恐怖真相。这个故事强调了人们对和平、宁静和自由的追求,呼唤人们回归本真、简朴的生活方式。它表达了对社会现象和体制的批评,提醒人们反思自己所追求的是不是真正的幸福。

故事中所描绘的桃花源是一个人们心灵净土的理想乡,乌托邦社区的存在正是为了远离社会的纷扰,回归自然的生活状态,从整体上来看,这个故事并不具备恐怖的元素。但是文学作品的恐怖性是主观感受,因人而异。有些人可能会因为与自己的生活观念不符,或者对陶渊明的追求和价值观有所反感,从而对故事中所描绘的乌托邦社区产生恐怖的感觉。但这种感受更多是基于个人立场和价值观的差异,而非故事本身所具备的特点。

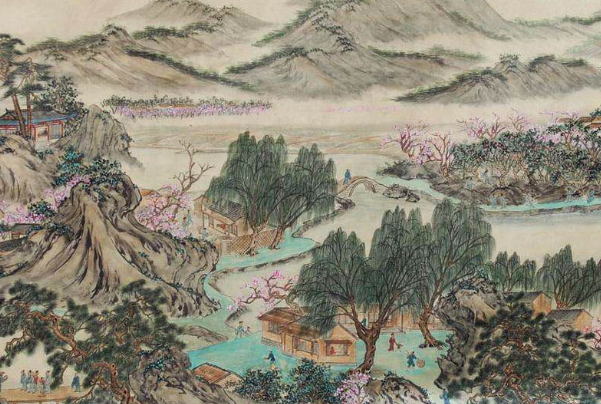

桃花源的存在是为了表达作者对理想社会的向往和对和平生活的追求,从文中并没有明确提到桃花源是墓地。实际上,桃花源更像是一个乌托邦式的存在,是一个不受外界干扰和影响的理想生活场所。桃花源并非是一个真实存在的地方,而是陶渊明对理想社会的想象和表达。这个故事强调了社会不公与人民苦难之间的对比,批评了当时社会的黑暗与腐败。桃花源成为了人们心中的理想国,诗人和文人们通过描写桃花源来表达他们对美好社会的希望和追求。

渔人背叛桃花源可能是因为他认为有责任告诉外界桃花源的存在,与他人分享这个美妙的地方。他可能相信,只有将桃花源的存在传达给更多人,才能使更多的人从困境和纷争中获得片刻的宁静。因此,他可能选择背叛桃花源,以实现自己的使命和责任感。此外,人性的复杂性也是渔人背叛桃花源的一个重要因素。人们往往会被物质和欲望所驱使,对于权力和财富的渴望可能会让他们背叛原有的信念和价值观。